藏传佛教对元代经济的影响

[摘要]一般认为,藏传佛教对于元代政治产生过极其重要的历史作用,主要在两个方面:一是促进蒙藏联盟;一是促进藏族地区纳入元朝中央治下,完成祖国统一大业。与此同时,由于有元一代对藏传佛教崇奉有加,使之处于惟我独尊之特殊地位,从而不但对元代政治产生的不可忽视的消极影响,而且对元代经济发展产生了极其严重的破坏作用,使元代国力日渐衰落。政治方面,我们已有他文叙述。本文根据有关史料,专述藏传佛教对元代经济领域的诸多负面影响,使我们在认识藏传佛教在元代历史上的功与过的多一个观察和了解的视角。

引 言

蒙古兴起后连年发动战争。所过之处,人民遭屠戮,工匠被驱役,财物被掠夺。蒙古统治者用统治草原畜牧经济的方式来管理中原高度发展的封建农业经济,使中原地区社会经济逆转,生产遭到破坏,人口急剧减少。蒙古王公贵族圈占民田为牧场的情况,在蒙古国和元朝初期是相当严重的。随着岁月的推移,成吉思汗的继承者们逐步认识和适应了中原地区的封建经济,统治方式随之改变。到忽必烈继承大汗,采用“汉法”后,这种统治方式转变的过程已经基本得到完成,社会经济走上了恢复和发展的道路。

元代地域辽阔,初期社会经济的恢复到发展,加强了民族之间的经济文化交流,对外开放,使农业、手工业、商业和交通运输业的发展具有相应的特点。边境地区得到开发,各民族的生产技术互相交流,中原先进的生产和科学技术传播边疆,对外贸易空前发达,交通运输有很多创举,城市经济继续有所发展。可惜,这种良好的势头只在元代初期昙花一现而未得到巩固和加强;到了元代中后期,社会经济由发展变为到停滞,以至衰败。作为一个封建农业大国,元廷并没有因势利导,而是反其道而行之,损农伤农,相对稳定的生产关系遭到破坏,对农业发展产生了极其消极的作用。究其原因,不但与元代奉行的经济政策有关,与其宗教政策也有极大的关系。单就土地而言,元朝政府除直接管理一部分官田外,还把大部分官田赐给皇亲、贵族、功臣、寺观。而其中僧寺所占土地之多,令人吃惊,这与元廷过分崇奉西藏佛教的政策息息相关。

远在元王朝尚未统一中国之前,成吉思汗及其后继者的蒙古汗政权在灭西夏之后,就决定以尊从藏传佛教来安抚和统一藏区各派势力;但当时蒙古族传统信仰萨满教,而且为了征服南宋,不得不笼络汉族中根深蒂固的儒学和道教。即使对藏汉佛教也是兼容并蓄,并未明确地特别倚重哪一方。

忽必烈一统中原,领土的扩大,纳入了许多发展不平衡的兄弟民族,为了有效的统治这些地区,促进社会安定,实现中华民族多元一统的局面,需要在众多的宗教中选择一种最能代表统治者利益、有利于全国统一的宗教。于是,忽必烈在建立元朝之后,自然选择了藏传佛教,因为“藏传佛教本身具有令人畏服的神秘色彩,其侈设仪式、讲究修法、演习咒术等,又与蒙古游牧民族固有的萨蛮教俗非常接近,容易融合,适应了蒙古统治者既要君临天下又缺少精神依托、既要纵欲又要长生的矛盾心理。而中原道教专注清心寡欲、汉地佛教禅宗的顿悟行善、儒家的仁义道德或是基督教的平等博爱等,都不及藏传佛教易于被蒙古统治者接受。加上藏族被列为色目人,与蒙古族同属上等人。匆匆戎马生涯使蒙古人来不及创立一个比藏传佛教更有体系、更有组织、更有影响并有利于蒙古人的新教,借用藏传佛教作为精神支柱和文饰精灵崇拜是一条最好的途径”。至于忽必烈为什么要选定藏传佛教萨迦派作为“以蕃治蕃”的具体代言人,这就要归功于藏传佛教萨迦派领袖萨迦班智达(1182-1251)和八思巴(1235-1280)两代领袖先后与蒙古王室成员阔端(?-1251)和元朝开国君主忽必烈(1215-1294)的成功合作了。

中国历代王朝,以元王朝崇佛为最。建元之前,忽必烈王室成员就皈依佛门,拜藏传佛教萨迦派第五代传人八思巴为师,并受佛戒。1260年忽必烈建号“中统”,意即中原正统,同年封八思巴为国师(后于至元七年晋封帝师),授玉印,令其统领天下释教;至元初(1264)设立总制院(后于至元二十五年改为宣政院)领之于帝师,负责蕃地事务以及统摄全国释教,从而确定了藏传佛教作为元代国教,使其地位高于其他各种宗教的至尊地位。

诚然,元廷之崇佛政策,是产生积极的效果,即“不仅元室把西藏作为一家来看待,西藏僧人也设想元代是古代吐蕃赞普的再现,在他们的影响下,藏区僧俗官民同样把元代皇帝视为最高的共同主人”,进而促成了“天下一统”的共同理念,促进了国家和民族的团结和统一。但是,我们必须看到,随着帝师制度的建立及其赋有之特权为历代萨迦法主所承袭,总制院之设立以及后来改制为宣政院,藏传佛教势力在元朝政治地位逐步加强。君不见忽必烈建元一统天下,“虽亦以儒术饰治。然帝师佛子,殊宠绝礼,

百年之间,所以隆奉敬信之者,无所不用其至!”于是,本有功于元代政治建设的藏传佛教因为地位独尊,过分受宠于元廷而逐步走向了另一极端,对元代国家政治、经济等诸多方面造成了极大的消极影响。政治方面我们另有他文讨论,本文专述元代国家经济因元廷毫无节制地崇佛( 藏传佛教)所受到的不可估量的消极影响:(一)佛事之多,耗资巨大;(二)建寺写经,劳民伤财;(三)赏赐无度,舍本逐末;(四)偷税漏税,僧之为最。

一、佛事之多,耗资巨大

元廷崇佛之盛况,可谓空前之盛举。自忽必烈之后,元朝君王及其家眷,须受戒皈依,为佛弟子。尤其皇帝本人,更是如此,即位之先,复有受戒九次之说。《南村辍耕录》卷三“受佛戒”条云:

累朝皇帝先受佛戒九次,方正大宝,而近侍倍位者必九人,或七人,译语谓之“答”,此国俗然也。

新君即位,例颁《珍珠诏书》,以示尊崇。帝师至京,复往受戒,皇后亦然,并且颁诏天下臣民齐受佛戒。法会(元称好事)名目之多,前所未有,仅《元史·释老传》具体罗列出名称的就有三十多种(见表一)。

而实际上据《元史》所载,佛事最多时(大德七年)达五百余种!凡大婚、出行,凡百兴作,无不受戒,亦无不作好事。凡祈雨、祈风、止雨、镇雷、荣星、修疫、超度等,均须番僧佛事祈祷。凡帝后驾崩,佛事斋僧既竣,乃奉祀御容于喇嘛寺,塑影堂为祀。据《元史·祭祀志》载,各位帝后之影堂并非一处,往往各据一寺:“影堂所在,世祖帝后在大圣寿万安寺,裕宗帝后亦在焉。睿宗帝后大普庆寺,仁宗帝后亦在焉。成宗帝后大天寿万安寺。武宗及二后大崇恩福元寺为东西二殿。明宗帝后大天源延寿寺。英宗帝后大永福寺。伊克皇后大护国仁王寺。”据此,我们再结合《元史·本纪》所载列表如下,可知蒙古及元代帝后御容影殿之一斑(见表二)。

至于元廷佛事活动之繁、耗资之巨,那是难以想象的。在此我们仅仅翻检一下《元史·世祖本纪》所载之重要的佛事活动,就会令人瞠目:

(中统三年)十一月……丁亥,敕圣安寺作佛顶金轮会。(卷五)

(至元六年)十二月……己丑,作佛事于太庙七昼夜。(卷六)

(至元八年)五月……己巳,修佛事于琼华岛。(卷七)

(至元九年)秋七月……集都城僧诵《大藏经》九会。(卷七)

(至元十三年)二月……设资戒大会于顺德府开元寺。(卷九)

(至元十三年)九月壬辰朔,命国师益怜真作佛事于太庙。(卷九)

(至元十六年)六月……五台山作佛事。(卷十)

(至元十六年)十二月……帝师亦怜真(也有记为益怜真、亦邻真者)卒。敕诸国教师禅师百有八人,即大都万安寺设斋圆戒,赐衣。(卷十)

(至元十八年)三月……遣丹八八合赤等诣东海及济源庙修佛事。(卷十一)

(至元二十二年)是岁,……集诸路僧四万于西京普恩寺,作资戒会七日夜。……命帝师也忄八合失甲自罗二思八等递藏佛事于万安、兴教、庆寿等寺,凡一十九会。(卷十三)

(至元二十三年)是岁,以亦摄思忄真为帝师。……命西僧递作佛事于万寿山、玉塔殿、万安寺,凡三十会。(卷十四)

(至元二十四年)是岁,命西僧监臧宛卜卜思哥等作佛事坐静于大殿、寝殿、万寿山、五台山等寺,凡三十三会。(卷十四)

(至元二十五年)十二月……命亦思麻等七百余人作佛事坐静于玉塔殿、寝殿、万寿山、护国仁王等寺凡五十四会。(卷十五)

(至元二十七年)是岁,……诏天下梵寺索贮《藏经》,集僧看诵,仍给所费,俾为岁例。幸大圣寿万安寺,置旃檀佛像,命帝师及西僧作佛事坐静二十会。(卷十五)

(至元二十七年)是岁,……命帝师西僧递作佛事坐静于万寿山厚载门、茶罕脑儿、圣寿万安寺、桓州南屏庵、双泉等所,凡七十二会。(卷十六)

(至元二十八年)十二月……授吃喇思八斡节儿为帝师,统领诸国僧尼释教事。……令僧罗藏等递作佛事坐静于圣寿万安、涿州寺等所,凡五十度。( 卷十六)

(至元二十九年)……是岁,命国师、诸僧、师修佛事七十二会。(卷十七)

(至元三十年)是岁,作佛事祈福五十一。(卷十七)

我们知道,世祖在位期间,元朝尚处于创立和发展时期,无暇也没有足够的财力进行过多的佛事活动;即便如此,上述所引史料明载的就如此之多,而史料未载的那就可想而知了。佛事不但耗财,而且还往往以佛事为名,释放罪囚,有悖国家法度,为此,到了大德年间,中书左丞相答喇罕曾提出异见曰“僧人修佛事毕,必释重囚。有杀人及妻妾杀夫者,皆指名释之。生者苟死,死者负冤,于福何有?”成宗帝虽嘉纳之,但后来的事实表明,此风一直没有得到根治。到了大德十一年十一月,不得不“以中书省言国用浩穰,民贫岁歉,诏宣政院并省佛事”,由此可见此时佛事之繁已经波及国用不足了。不过,根据后来的史料可知,佛事之繁不但没有得到丝毫遏制,反而有迅速蔓延膨胀之势,仅就延七年(1320)至泰定二年(1325)短短五六年时间里,《元史·本纪》里所载的佛事活动就与忽必烈在位时的总数差不多,而且规模越来越大,费时越来越长,少则数日,多则数年之久:

(延祐七年)二月丁巳,修佛事。……己巳,修镇雷佛事于京城四门……

夏四月……乙丑,仁宗丧卒哭,作佛事七日。

六月……京师役,修佛事于万寿山。……修宁夏钦察鲁佛事,给钞二百一十二万贯。……

冬十月……壬子,作佛事于文德殿四十日。

十一月……丁亥,作佛事于光天殿。

十二月……修秘密佛事于延春阁。

(至治元年)春正月丁丑,修佛事于文德殿。

五月……丁亥,修佛事于大安阁。

冬十月辛丑朔,修佛事于大内。(卷二十七)

(至治三年)夏四月壬戌朔,敕天下诸司命僧诵经十万部。……敕京师万安、庆寿、圣安、普庆四寺,扬子江金山寺、五台万圣国寺,作水陆佛事七昼夜。(卷二十八英宗二)

(至治三年)冬十月癸亥,修佛事于大明殿。……

十一月……车驾次于中都,修佛事于昆刚殿。……

十二月……丙子,命岭北守边诸王彻彻秃,月修佛事,以却寇兵。己卯,命僧作佛事于大内以压雷。(卷二十九泰定帝一)

(泰定元年)春正月……命僧讽西番经于光天殿……

二月……己未,修西番佛事于寿安山寺,曰星吉思吃喇,曰阔儿鲁串卜,曰水朵儿麻,曰飒间卜里喃家,经僧四十人,三年乃罢。……甲子,命僧百八人及倡优百戏,导帝师游京城。……

夏四月……己未,以珠字诏赐帝师撒思加部。……作昭献元圣皇后御容于普庆寺。……修佛事于寿昌殿。……税僧、道邸舍积货。……甲戌,命咒师作佛事压雷。……

六月……辛未,修黑牙蛮答哥佛事于水晶殿。癸酉,帝受佛戒于帝师。……

九月……乙巳,昭献元圣皇后忌日修佛事饭僧万人。

冬十月……丙子,命帝师作佛事于延春阁。……

(泰定二年)二月……己亥,命西僧作烧坛佛事于延华阁。(卷二十九泰定帝一)

佛事如此频繁,耗时耗财而无助于国家建设,因此泰定二年六月壬申,御史台臣言:“西僧修佛事,所费不赀,于国无益,并宜除罢。”泰定帝虽然“从之”,但滑稽的是,同年十月和十二月,皇后和皇帝依然分别受戒于帝师。紧接着的泰定三年、四年内又是佛事不断:

(泰定三年)二月……乙未,修佛事雷于崇天门。……

三月……甲子,命功德使司简岁修佛事一百三十七。

五月……乙巳,修镇雷佛事三十一所。……遣指挥使兀都蛮镌西番咒语于居庸关崖石。……

秋七月……壬子,皇后受牙蛮答哥戒于水晶殿。

九月……辛亥,命帝师还京,修洒净佛事于大明、兴圣、隆福三宫。

[十二月]命帝师修佛事,释重囚三人。

(泰定四年)春正月……庚申,皇子云丹藏卜受佛戒于智泉寺。……

二月……帝师参马亦思吉思卜长出亦思宅卜卒,命塔失铁木儿、纽泽监修佛事。

三月……命西僧作止风佛事。

五月……丁卯,修佛事于贺兰山及诸行宫。……

冬十月……癸卯,命帝师作佛事于大天源延圣寺。……(卷三十泰定帝二)

这里我们没有必要继续罗列以后元廷所举行的各种佛事,相信佛事活动只会越来越多,越来越离谱,直到元朝末顺帝时期,就已经病入膏肓,西僧哈麻阴进秘密术,顺帝以至王室成员整天沉迷于斯,淫逸无度,把整个国家社稷、王室朝政忘得一干二净。元王朝的逐渐衰败和最终灭亡,不能说与此毫无关系。王室崇佛如斯,为了佛事活动,可以对国家财产、人力、物力挥霍无度。我们今天无法准确估计当时就佛事活动一项一年要花去多少钱财,但我们根据《元史·本纪·文宗二》所载可知,天历二年(1329)二月中书省臣言“佛事岁费,以今较旧,增多金千一百五十两、银六千二百两、钞五万六千二百锭、币帛三万四千余匹”并请求文宗汰去之语可知,当时每年佛事活动比过去增加的费用就如此之多,假使我们以最保守的方式估算,原本所花经费与增加之数相当的话,那么,文宗时每岁所用于佛事活动之耗用就是:金二千三百两、银一万二千四百两、钞十一万二千四百锭、币帛六万八千余匹了!要知道这可是最为保守的估算而已。据史载,在大德二年(1298)国势稳定时,国家岁入金一万九千两、银六万两、钞三百六十万锭,而到了三十余年后天历二年,即便我们以最乐观的估计,此时的岁入是大德二年的两倍,即金三万八千两、银十二万两、钞七百二十万锭,那么,除去(我们最为保守的估计)当时的佛事活动费用之后,只剩金三万五千七百两、银十万七千六百两、钞三百零八万七千六百两,几乎耗去了我们最为乐观的估计岁入之十分之一!然而,这十分之一还只是佛事活动一项的费用。这样势必造成国家财政空虚,损坏既有的生产力的继续发展。至顺元年(1330)秋七月中书省臣言财政空虚之五端时就提到了佛事“近岁帑廪虚空,其费有五:曰赏赐,曰作佛事,曰创置衙门,曰滥冒支请,曰续增卫士鹰坊。请与枢密院、御史台、各怯薛官同加汰减。”(《元史》卷三十四》)然而,佛事尚不是全部,此外,还有建寺写经、频繁赏赐等项,人力物力之耗,也是耸人听闻的。

二、建寺写经,劳民伤财

蒙元王室为藏传佛教修建寺庙的传统由来已久,大概最初始于1246年,萨迦班智达携八思巴和恰那多吉抵达凉州后,因为法力高深而深得阔端所爱,特地为萨班修建了幻化寺为其住锡之地。以后元朝皇室资助建造佛寺、泥金写经等的事例,在藏汉文史籍中都很多,藏文史籍中最为著名的例子之一就是萨迦南寺的修建如何得到元王室的赏赐云云。这里我们只就元朝中央究竟花了多少金银财宝在西藏之外的地方建寺写经。

入元以后,随着帝师制度的确立,藏传佛教在西藏之外的广大国土上迅速蔓延和发展,于是兴建佛教寺庙蔚然成风,仅大都一地,史载著名的藏传佛教寺庙就有大护国仁王寺、大圣寿万安寺、大永安寺(香山)、大承天护圣寺、大崇恩福元寺、大天源延寿寺、寿安山寺、大承华普庆寺、大崇国寺、兴国寺等。此外,在宫廷内也有佛寺。修建这么多的佛寺耗资之巨,动辄就是千万两金银计。这里我们依然仅限于《元史·本纪》所载做一个粗略的翻检,建寺之多,劳民伤财同样会让我们吃惊不小:

谁都不会怀疑,上表所列只能是元代建寺的一部分而已,其中只有一些明确记载花了多少钱财、物资和人力的数目,总计先后调用了各种军士32000人、工匠1400人、役卒卫卒13000人,耗金30铤又540两以上、银100铤、水银240斤、钞10000000贯又51700锭;而许多并没有注明详情,其占用了多少土地,耗用了多少人力和资产,我们无从确知,而这些缺载的大多是像大护国仁王寺、大崇恩福元寺、大乾元寺、大龙翔集庆寺(南京)之类极其重要的寺庙,所耗还会比有记载的寺庙少吗?有些即便有所说明也难以具体量化,比如至元二十一年(1284)九月以江南总摄西僧杨琏真加发宋陵冢所收金银宝器建天衣寺,而这些金银宝器究竟是多少,只有去想象了,反正怎么想象杨琏真加所盗墓宝也不过分!有些只记载了半截,比如至治元年(1321)十一月“益( 增加)

役卒3000人”建寿安山寺,紧接着至治二年(1322)八月又“增役卒7000人”,在短短的时间内,先后增加的役卒就有10000人,那么,原先就调用的役卒难道会少吗?而元贞元年皇太后建寺五台则专门划定大都、保定、真定、平阳、太原、大同、河间、大名、顺德、广平十路(人民)应其所需,这个数目肯定是今天我们永远也算不清的一个天数(见表三)!

元代建寺,究竟多少,本文不及作彻底的研究,但从《元史》卷三十五所载,可以看出其数量之巨大、规模之奢侈,已经到了因“国用不充”而不得不“裁省”的地步:

至顺元年(1330)闰七月……中书省臣言:“内外佛寺三百六十七所,用金、银、钞、币不赀,今国用不充,宜从裁省。”命省人及宣政院臣裁减。上都岁作佛事百六十五所,定为百四所,令有司永为岁例。

建寺劳民伤财,这还不够,为了建寺,朝廷不时要建立许多僧司管理工役,建成后要设衙门管理寺院赀产等事务,这些衙门都是要吃皇粮的,皇粮当然是从老百姓那里收括,而这些衙门的品秩有的相当高,据对《元史》的不完全统计,其中三品以上就有如下(见表四)。

有些僧司衙门数设数罢、数罢数设。比如,大护国仁王寺就是一个典型的例子:

(至元十六年)八月……置大护国仁王寺总管府,以散扎儿为达鲁花赤,李光祖为总管。

(大德七年)八月己丑,罢护国仁王寺原设江南营田提举司。……

(至大元年)冬十月乙巳,护国仁王寺昭应规运总管府为会福院,秩从二品。

(至正六年)十二月……甲申,诏复立大护国仁王寺昭应宫财用规运总管府,凡贷民间钱二十六万余锭。……

(至正十年)秋七月……癸亥,以大护国仁王寺昭应宫财用规运总管府仍属宣政院。……

这样折腾,不但使国库流失更重,而且更有甚者,“国库羞涩”时居然“贷民间钱”也要设立这于国无补的寺院衙门!

元朝百年,在元皇室的倡导和带领下,朝野内外,举国上下,崇佛之风有增无减,除了上述之外,写经塑像,当然也是其中重要的内容之一。于是,泥金写经以及塑造佛像、佛塔之类蔚然成风,金银铜等贵重金属的耗用也是相当惊人的。单就塑像而言,其耗用也难知确数:至治元年(1321)六月作金浮屠于上都,藏佛舍利。同年十二月,冶铜五十万斤作寿安山寺佛像。泰定元年(1324),造金宝盖,饰以七宝,贮佛舍利;三年(1326)秋七月,敕铸五方佛铜像。史料只告知我们寿安山寺佛像就耗铜五十万斤,五方铜像恐怕也不会太少;至于用来藏佛舍利的金浮屠、金宝盖之类耗金估计不会有铜的用量大,但也不会逊色多少!

写经之频繁、形式之多样,那就更是情理之中了。我们依然只据《元史·本纪》作一简单翻检,就发现了如下许多(见表五)。

上表所列译写佛经诸项,大多数项目没有载明耗用金银多少,就载明的几项加起来,总共耗金8644两、银650两。如果我们以最保守的方式估计,上表中未列之项目耗用与此相当,那么耗金至少有17288两,银1300两!而可以肯定的是,我们在有限的史料中能寻觅到的东西是极其有限的,元代写经的此数和规模远远不止于上表所列之内容。

概言之,元代百年间,不断建寺,频繁写经,耗用大量人力物力和金银财宝。尤其是建寺之弊端尤多:毫无节制地征调军队士兵、征用役卒、工匠,使普通百姓和士兵妻离子散、家破人亡、民不聊生,耗费大量土地、物资、金银,使国库空虚,有些甚至直接搜括百姓以资建寺之需。国力日衰,民心日落!对于这种局面,其实早有有人提出异意,至元二十年(1283)三月,御史台臣言“平滦造船,五台山造寺伐木,及南城建新寺,凡役四万人,乞罢之。”尽管当时诏“伐木建寺”(卷十二),但随后的至元二十一至二十五年间依然频繁建寺。大德七年(1303)“秋七月……禁僧人以修建寺宇为名,齐诸王令旨乘传扰民。”至大元年(1308)十一月丁卯,中书省臣言“今铨选、钱粮之法尽坏,廪藏空虚。中都建城,大都建寺,及为诸贵人私营第,军民不得休息。”可是同月癸未,皇太后照样“造寺五台山”,照样“摘军六千五百人供其役”!至顺年间,海南一度曾因建寺扰民而引起黎民骚乱。同样,虽然也有因影响国用而罢印佛经,但并没有起到积极的效果,“罢印”是一时之举,而写经是元代既定的崇佛政策之一大事,自然经久不衰!

三、赏赐无度,舍本逐末

在藏文史籍中,对于蒙元王室给予佛教僧人的赏赐,其描述尽管颇带渲染之色彩,但其真实性是不容置疑的。赏赐佛教僧人这一传统入元以后,得到了彻底的继承和充分的“发扬光大”,其名目之繁多,常人难以想象;其赏赐之缘由,可谓五花八门,赏赐之无度,真是舍本逐末。下文我们仅就《元史》等汉文史籍所载,看看元廷在名号、土地、民户及财物等方面的赏赐大要:

(1)名号(或官爵)

赐予僧人名号,大概是历代王朝团结佛教势力的重要手段之一。一般来说,人们对于元代僧人名号,最熟悉的莫过于“帝师”了,因为他是佛教界的最高领袖。而这一名号终元一代一直是忽必烈选定的藏传佛教萨迦派领袖独占并代代传承。对此已许多著述论及,在此不赘。

实际上,除了帝师名号之外,元廷还赐予了许多重要僧人(主要是藏传佛教僧人)各种各样的名号,比如“(释教)总统”、“司徒”、“(三藏)国师”、“法主(宗主)”以及各种各样的“国公”等等。像“帝师”一样,这些名号实际上也是官爵,因为它们赋有各种各样的特权。而好些已有僧人名号的,还会“因帝师请”等原因加封官爵。本文根据《元史·本纪》所载有限的资料,将元代对僧人赐号加爵的简况表列如下(见表六)。

名号爵位之多,赏赐之频,令人目不暇接;而品秩之乱,让人晕头转向,比如至顺二年(1331)三月,先后授予沙津爱护持必喇忒纳失里(必兰纳识里)和西僧旭你迭八答喇班的为三藏国师,但前者赐玉印,后者赐金印。本来玉印是专授予帝师一类的全国佛教领袖,而从此表可以看出,在元代不止帝师有此殊荣。此外,到了至顺年间,估计僧道诸教逃税者越来越多,元廷只好以名号换取其应交的税款了,故而元廷明令,凡“僧道输己粟者,加以师号”!

僧人名爵之滥,到了顺帝时已经到了不可收拾的地步,故而不得不在至元五年(1339)“春正月癸亥,禁滥予僧人名爵”;不过,为时已晚,元朝已经积重难返,气数将近。谁也难有回天之术,何况元顺帝这种整天沉迷于“秘密术”不理朝政的昏君呢?

(2)土地、民户及财物

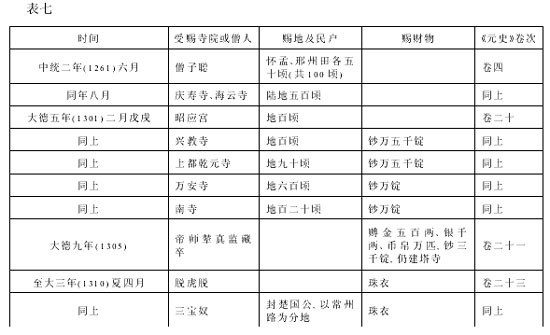

正如上文所说,元代僧司衙门之多,僧人名爵之繁,是我们今天难以彻底说清的,因为史载并非历史事实之全部。但有一点可以肯定,元代以藏传佛教僧人为主的享有各种名爵的僧人,都有不同的等级次第,享有不同的特殊待遇,即官俸。然而,除此而外,诸僧乃至诸寺多有频繁的赏赐,大量田土变为寺产,大量财物落入寺门或僧人私囊(见表七)。

仅土地田产而言,上表中有确切数字者总共就高达166420顷又80000亩,如果我们以现代度量制将八万亩换算为800顷的话,总共有167220顷。这个数字还不包括那些不确切的记载,比如至大三年(1310)夏四月封三宝奴为楚国公,以常州路为分地;(《元史》卷二十三);至大四年(1311)赐大普庆寺田八万亩的同时所赐的四百间邸舍;(《元史》卷二十四);天历二年(1329)赐大承天护圣寺之故宋全氏田;至顺元年赐大龙翔集庆寺之故宋主瀛国公赵显田;顺帝至元二年(1336)以燕铁木儿居第赐灌顶国师曩哥星吉为大觉海寺等。史料缺载以及史料没有明确记载为多少数量的土地总量,较为保守的至少与能够计算出来的数目相当,那么,元代赏赐给僧人)或寺院(主要为藏传佛教僧人及藏传佛教寺院,也包括其他,但释教之被尊崇如斯主要是因为藏传佛教之故,故而这里笼统记之的土地田产应该在三十三万顷左右。

这是一个什么概念呢?查《元史·食货志》经理门记诸省官民荒熟田可知:河南行省为1180769顷;江西行省为474693顷;江浙行省995081顷。那么,诸僧寺所据田产是河南全省土地四分之一以上,江西全省二分之一以上,江浙全省三分之一以上!

可以说,赐予王公贵族土地,是蒙古封建土地分封制的遗风,藏族在元代与蒙古族一样是属于上等人,而藏传佛教僧人无异于蒙古王公贵族的地位,因此赏赐土地当然顺理成章!而这仅仅是僧寺所得赏赐之数,如果加上王公贵族获赐之土地数,元代赏赐土地之数用“骇人听闻”来形容应该毫不过分。这种无度的赏赐,使大量土地聚集于少数王公贵族及僧侣寺观手中,而耕者则无田可耕。明末群雄起于江淮河朔,其乱源乃土地问题,而这与僧人寺观占田无度肯定是难脱干系的。

赏赐土地是蒙古封建分封制遗风的延续,那么,以民户赐为所谓“永业户”则是封建农奴制的翻版了。我们相信上表所列至顺二年(1331)正月以晋邸部民刘元良等二万四千余户隶寿安山大昭孝寺为永业户只是这种翻版之一项而已!

至于所赐其他财物,据上表所列,即便我们不去考虑无法计算的部分,有确切数字记载的财物就有:金7250两,银35700两,钞131000锭又550000贯,币帛69900匹,袈裟20000件。其中直接赐给萨迦寺及帝师等西僧的就占了一大半:金5750两,银28200两,钞43000锭又50000贯,币帛54900匹,袈裟20000件!由此看来,《新元史》载郑介夫有“今国家财赋半入西番”之惊呼不无道理!1由此可见,元廷百年间的无度赏赐,尤其是对藏传佛教为首的僧人寺观的赏赐,严重损害了国本根基,伤害了中原农民的利益,真可谓舍本逐末!

四、偷税漏税,僧之为最

我们这么说,一点也不为过。终元一代,崇奉佛教几乎是“国策”之一,凡与僧尼有关事项,无不大开绿灯。中国历代封建王朝农业国家之交通与建设事业都依赖劳动人民之义务劳动——“劳役”,但佛教僧徒以及其他诸教教徒不在征调之列。从成吉思汗时代起就是如此:

成吉思汗皇帝、月吉合皇帝、先皇帝圣旨里,和尚、也里可温、先生每,不拣什么差发,休教着。

元代历朝仍频降敕谕重申此意。有关释道诸教教徒免税免役的诏令,自成吉思汗起,屡见不鲜。而忽必烈建元以后,沿袭了这一政策,并为他的后继者们发挥到了极致。尤其是藏传佛教取得元廷赏识以及全国佛教之至尊地位之后,佛教僧侣及寺观更是肆无忌惮,为所欲为。

元朝初立时忽必烈曾在八思巴的配合下派专人健全了驿站制度。而后来西番河西僧人往往以赴京为辞,任意来往。而运输的都是将要贩卖营利的私货,选择最好的马匹,并超负荷的役使人畜。如此滥用,驿站制度必坏。其横行霸道之状史有明载:

泰定二年西台御史李昌言:“尝经平凉府、静、会、定西等州,见西番僧佩金字圆符,络绎道途,驰骑累百,传舍至不能容,则假馆民舍,因追逐男子,奸污女妇。”

这滥用驿站还不算,更有甚者是连皇室人员也敢非法殴打:

(至大二年),……有僧龚柯等十八人与诸王哈喇巴尔妃图克齐德济车争道,拉妃堕车殴之。且有犯上等语,事闻,诏释不问。

平民百姓与下级官吏就更不在其眼里了:

至大元年,上都开元寺西僧强市民薪,民诉诸留守李璧。璧方询问其由,僧已率其党执白梃突入公府,隔案引璧发,诸地,捶扑交下,拽之以归,闭诸空室,久乃得脱。

世祖遣通事脱脱护送西僧过真定,僧驿吏几死。

天子脚下,居然都可以明目张胆地殴打王妃、欺压百姓,那么,在杭州的江南释教总统杨琏真加掘故宋徽宗以下诸陵寝,窃取墓葬珍宝、戕杀平民、受献美女财物无算、包庇平民不输公赋等恶劣行为当然“顺理成章”:

有杨琏真加者,世祖用为江南释教总统,发掘故宋赵氏诸陵之在钱塘、绍兴者及其大臣墓凡一百一所;戕杀平民四人;受人献美女宝物无算;且攮夺盗取财物,计金一千七百两、银六千八百两、玉带九、玉器大小百一十有一、杂宝贝百五十有二、大珠五十两、钞一十一万六千二百锭、田二万三千亩;私庇平民不输公赋者二万三千户。他所藏匿未露者不论也。

而佛学造诣极深的高级僧人必兰纳识里最后与安西王月鲁贴木儿谋不轨而“坐诛”则让人们“见怪不怪”了:

(至顺三年)夏四月……安西王阿难答之子月鲁贴木儿,坐与畏兀僧玉你达八的喇板的、国师必喇忒纳失里(必兰纳识里)沙津爱护持谋不轨,命宗王、大臣杂鞫之,狱成,三人皆伏诛,仍籍其家。以必喇忒纳失里沙津爱护持妻丑丑赐通政副使伯蓝,玉鞍赐撒敦,余人畜、土田及七宝奁具、金珠、宝玉、钞币,并没入大承天护圣寺。

佛教徒以及佛教寺院虽然拥有大量土地,其土地收益之租税,理应缴纳,但由于元代屡有僧寺免税免赋之诏令,因而,他们不但不缴纳租税,而且还包庇平民,《新元史·郑介夫传》云:“僧道既全免徭税,愚民多出财产托名诡寄,以求避税。骗国家之实利,归无用之空门。”而上述杨琏真加“私庇平民不输公赋者”就达二万三千户!尚不为人所知者,那自然是不计其数!

为了逃避租税,老百姓也争相施田质地,剃发为僧,以求荫护。此风至元之末已盛行,据史载云:

……入今那百姓每保官差发根底躲避着在前合纳钱粮的田土根底,和尚先生每的寺院里布施与了,买了典与了,更剃了头发做和尚也么。这则它房子里与媳妇孩儿每与一处住的也有。

这种局面在江南已经到了不可收拾的地步,于是至元三十一年(1294)中书省不得不上奏:

江南官田为权豪寺观欺隐者多,宜免其积年收入,限以日期听人首实。逾限为人所告者征之,以其半给告身。

然而这一补救措施并未对业已糜烂的局面有所改善。正如上文所说,至元间杨琏真伽即私庇平民不输公赋者至二万三千户,到了大德年间,居然有五十余万户编民冒入杨琏真加所掌控的寺籍,当然是为了逃税,其垄断江南经济之甚由此可知大端。到了大德六年,连成宗皇帝本人也不得不过问江南富户侵占民田之事,然而这些富户大多仰仗寺院的庇护(护持玺书)而官府不能治问!

僧人免税免役之特权,不但造成僧人本人为所欲为之心态,而且使大量富户以及平民冒籍僧道,规避差役。故而大德六年(1302)十一月,不得不“诏江南寺观凡续置民田及民以施入为名者,并输租充役”!至大四年(1311)冬十月,不得不“禁诸僧寺毋得冒侵民田”并“罢宣政院理问僧人词讼”。

由于僧人免税免役之特权所带来之流病泛滥之极,元代曾令受僧人庇护者还役,甚至明诏僧道当与民同役并输租:

(大德七年)五月……令甘州站户为僧人、秃鲁花等隐匿者,依例还役。

闰五月……辛巳,诏僧人与民均当差役。

(大德十年)春正月……戊午,罢江南白云宗都僧录司,汰其民归州县,僧归各寺,田悉输租。

宋元以来商品交换经济发达,商业贸易为致富捷径,土地资本多转向商业,拥有大量地土和财产的僧寺无不纷纷开设邸店,囤积商货,以牟取暴利。对此史载颇多:

东庑通庖井,西庑通海会,市为列肆,月收僦赢,寺须是资。

……上都、大都在先钦奉圣旨拨赐与大乾元寺、大兴教寺、大护国仁王寺酒店、湖泊,出办钱物。至元五年敕僧寺邸店,商贾舍止。……

本来僧人经商,依旧制应一律纳税。然而元贞元年(1295,乙未)户部乃有和尚买卖不须纳税之议。至大年间,掌管蕃地事务及全国释教的宣政院则曾经奏免,不久从中书省奏复旧(依然纳税)。但事态并非好转,至顺二年三月,中书省臣言:“宣课提举司岁榷商税,为钞十万余锭,比岁数不登,乞凡僧道为商者,仍征其税。”但皇帝有旨:“诚为僧者,其仍免之。”

由此可见,尽管没有明文规定,并有中书省臣等力主僧人为商须纳税,但实际上至顺以前僧人经商,大多没有纳税,这可以从史载多次诏禁匿商税及令纳商税之类诏令中反映出来:

(延祐七年)十一月……禁京城诸寺邸舍匿商税。

(致和元年)春正月……禁僧、道匿商税。

(天历七年)三月……僧、道、也里可温、术忽、答失蛮为商者,仍旧制纳税。

十二月……诏:“诸僧寺田,自金、宋所有及累朝赐予者,悉除其租。其有当输租者,仍免其役。僧还俗者,听复为僧。”

世祖以来,这样的诏令几乎每朝必有,可见僧人并未缴纳商税,而这些诏令今天反而成了当时僧人逃税之反证罢了。

中原僧政,向以清规戒律著称,僧人严禁娶妻生子。然而,自从元代藏传佛教占据领导地位之后,藏传佛教势力渗透中原各地,僧尼制度之乱,到了无以复加的地步。由于受藏传佛教萨迦等旧派传统,即僧人可以娶妻之影响,僧官有妻者比比皆是,许多“僧道作商贾有妻子与编氓无异”,大德元年十二月戊戌,中书省臣同河南平章孛罗欢等曾“请汰为民”。往后此类罢令时有发布:

(大德七年)九月丙子,罢僧官有妻者。

(泰定四年)秋七月丙寅,藉僧道有妻者为民。

(天历二年)冬十月敕:“天下僧道有妻者,皆令为民。”

然而,直到元顺帝时,这样的禁令还在出现,说明僧道有妻、僧官有妻者“层出不穷”,禁而不止!《元史》顺帝至元元年(1335)一条记载可谓入木三分:

是年,……凡有妻室之僧,令还俗为民,既而复听为僧。

有妻室之僧已令“还俗为民”,至于“复听为僧”那只能另案处理了!

在这样僧不僧、道不道、民不民、教不教的社会里,法制岂能一贯,政令岂能畅通,经济岂能发展,局势岂能安定?

结语

元廷崇佛,可谓“国策”之一。凡与僧尼之事相关者,无不大开绿灯,毫无节制:自忽必烈始,历朝经常举行各种耗资巨大的佛事活动;动用国库修建各式各样的佛寺;对僧人的赏赐,钱帛土地、金银财宝样样不少,而且数量有增无减;刊印佛经所费金银无度等等,使国库渐空,民用不足;僧寺经商偷税匿税,冒占民田,或使富户以及平民冒入寺籍以躲避赋税,国家经济秩序因之大乱。

有元一代,国家财政无不受藏传佛教之影响,到了顺帝时期,经济衰颓,国本丧基,国之将亡!此大势也。然而,导致这一结果主要原因之一还是藏传佛教地位至尊、元廷皇室崇佛无度所致:

武宗至大元年(1308)十一月中书省臣建言:“今铨选、钱粮之法尽坏,廪藏空虚。中都建城,大都建寺,及为诸贵人私营第,军民不得休息。”,所陈“廪藏空虚”等数端,多与中都大都、中都建寺有关。此外,赏赐无度,每赐一人辄至万锭,至为可虑。仁宗立,曾诏罢营缮,但有始无终,收效甚微。

至顺元年(1330)秋七月,中书省臣言造成财政空虚之五端,多与藏传佛教有关:“近岁帑廪虚空,其费有五:曰赏赐,曰作佛事,曰创置衙门,曰滥冒支请,曰续增卫士鹰坊。请与枢密院、御史台、各怯薛官同加汰减”。此后,言及财政空虚,无不与藏传佛教有关。

故而,今天我们在审视藏传佛教在元代的历史作用时,不能只看到或者说津津乐道于元廷的崇佛(藏传佛教)政策对于加强边疆(尤其是藏区)统治,促进民族经济文化交流的正面影响,同时也应思考一下这一政策走向极致后为整个社会经济诸方面带来的负面影响。只有这样,我们才能对元代藏传佛教及其(积极与消极的)影响有一个全面、清醒的认识。

欢迎投稿:307187592@qq.com news@fjdh.com

QQ:437786417 307187592 在线投稿

2.佛教导航欢迎广大读者踊跃投稿,佛教导航将优先发布高质量的稿件,如果有必要,在不破坏关键事实和中心思想的前提下,佛教导航将会对原始稿件做适当润色和修饰,并主动联系作者确认修改稿后,才会正式发布。如果作者希望披露自己的联系方式和个人简单背景资料,佛教导航会尽量满足您的需求;

3.文章来源注明“佛教导航”的文章,为本站编辑组原创文章,其版权归佛教导航所有。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明来源“佛教导航”或作者“佛教导航”。