西夏文献版本五题

西夏文献版本五题

束锡红

内容摘要:本文在广泛调查英国国家图书馆、法国国家图书馆等多家收藏单位所藏西夏文献的基础上,从纸张纸质、印刷术、版本鉴别、版画、装帧形式等五个方面对西夏文献进行了较为全面、系统的阐述和考证。

关键词:西夏文;文献;版本;民族文献

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2008)01-0106-08

西夏文献的研究,经历了从文字内容到书志形式的过程;二十世纪九十年代以来,大量西夏文献的高质量刊布,为其版本研究带来了空前的便利,因此就有了文献学范畴的研究。但是,与此同时,关于纸质、尺寸、装订、抄写等细节的考查,无疑还是不能离开面对实物的揣摩和分析。本文借助于在英国、法国国家图书馆实际调查的亲身经验,从纸张纸质分析、印刷术(包括雕版、木活字、泥活字)、版本鉴别、版画、装帧形式五个方面,研究了西夏文献版本学的特点。对于某些具有争议的文献进行仔细鉴别,如对于法藏《华严经》真伪的问题进行考证;同时也充分利用现场鉴别的有利条件,甄别出早期线装本、木活字本、泥活字本等涉及中国书籍史的重要资料。

一 西夏版本学研究之一——纸质

准确意义上的“西夏时期”文献的用纸,主要是麻纸和楮纸。关于纸质的错误描述,将会引导错误的断代。反过来,错误的断代又会导致一些错误的“新发现”。

关于中国国家图书馆藏品的断代,就发生了由断代错误而导致的错误的“国内首次发现”。据云,在修补西夏文献时发现了竹纸,引述如下:

据了解,在进行纸张纤维检测时,专家发现了用竹纸印刷的西夏文献,这是国内首次发现这一时期的实物资料,说明西夏时期已经开始采用竹纸印刷。另外,在修复中还发现了一张用来裱糊封皮的卖粮账残片和贷粮账残片,上面记录了售粮日期、人名、粮食品种和价钱,由此可以推断出当时每斗糜(mei,又叫黍,俗称黄米)价150—200钱,这是直接反映西夏社会生活的重要史料,这两项发现让专家们兴奋不已。

关于西夏时期已经使用竹纸的实物证据并不可靠。国家图书馆西夏文藏品主要是1928年出土于宁夏灵武。在灵武出土西夏文献为“西夏时期”的假设条件下,报告人推定这些竹纸是“西夏时期”的;但是,同样有许多文书标明了元代年号,所以,其下限至少是在元代。即使如此,王静如先生早在1930年对西夏文字的使用下限提出了疑问,并例举了定州出土的西夏文佛经,其下限“颇似近代”;而北平图书馆“所购西夏文藏经复与明万历后写书同束……则印刷年代,不待吾人详究佛像建造之年月,亦可定为不出明、清也”。王静如先生原文为:

上虞罗叔言先生曾购得定州佛像腹中所出西夏文佛经数页,未加序跋,吾人亦不知其何时何寺所出,与夫佛教造像之年代。此经印造粗劣,纸墨颇似近代,虽其边栏行字有似元刻,而雕版较早印造极晚者有之。观其第一页刻板剥蚀,及末页颂语字体损坏,皆非印刷之欠精,实为原版雕字脱落所致(末数页字仅存上半者,非纸残缺,乃雕字剥蚀,经纸固仍能容一宇有馀也)。按板损如是之深,则印刷年代,不待吾人详究佛像建造之年月,亦可定为不出明、清也,昔斯坦因发掘黑水(西夏之镇燕军)曾检得明代瓷器无算,馆中所购西夏文藏经复与明万历後写书同束,则明代寺院,尚有藏元刊西夏文经典者,为数当不甚少(余为此论,非认定明时仍有雕刻西夏大藏经板之举,以馆中购入西夏藏经,题跋愿文俱有元代刊刻年月,且有元王古《圣教标目》千字文芳号(已详于拙著《河西字藏经雕板考》中),此经不似夏元纸墨,正与雕版损坏为晚近仍有收藏之绝证;惟明清内地僧徒,能识河西河西字,宁非怪事!(陈寅恪先生为余所草《西夏研究》序,柏林图书馆藏藏文甘珠尔据称明万历时写,而其上偶有西夏字,则时或有识者与?)然若按佛教素以珍视难识经典为神秘,则或亦因不识其字而特为印传耳。此其应注意者二。

此处所言,是对罗振玉所获定州出土之西夏文献而言,但其提出的疑点却符合对于其他西夏文献的判定原则。不能因为用西夏文书写,就以为是西夏时期的,完全有可能是西夏、元代所刻,而到元代、明代甚至清代刷印的。灵武出土文献的整体断代,是确定这些竹纸年代的依据。出现竹纸,不仅不能说明这些竹纸是西夏时期的,而只能证明是元代以后的。当然,如果不能从书写内容来判定具体年代,那就只能认定在元一明的上下限之间。

关于西夏文文献中竹纸的使用,较早广泛认定的是李逸友先生的《黑城出土文书》。其《内容简介》称“这是内蒙古文物考古研究所等单位于1983和1984年间在黑城考古发掘所得汉文文书之内容,分12章论证了出土文书所反映的各方面情况,勾勒出了元代亦集乃路政治、经济、文化的概貌;下篇分19类,收录了黑城出土文书七百六十余件,主要是元代和北元初期的世俗文书,包括大量公文和票据、契约、帐册、民间书信以及少量西夏和元代的佛经”。在本书前半的考古报告中,内蒙古文物考古研究所通过勘探发掘,确认了黑水城现址范围内分别属于西夏和元代的遗址,对于各遗址出土的文献也有相应的年代判定。特别是有纪年的文书更是成为断代的确凿证据。因此,整体上将这些文书的年代断定为元代和北元时代,是符合客观事实的。

按照该书的统计,其中定为“竹纸”的写本有三四百件,占据不小的比重。即使以此作为证据,也仅仅证明这些竹纸是“元代一北元”的用品,尚不能说明在西夏时期已经使用竹纸。更何况这些是不是竹纸,存在着很多的疑问。

作为“内蒙古额济纳旗黑城考古报告之一”的“汉文文书卷”,主要是阐述文献内容,尚没有对于纸张的理化分析。这一点尚不如国家图书馆的分析有力,只是国家图书馆善本部对纸张判定是正确的,而对年代判定是错误的。

我们很难通过现在的印刷品图版了解纸张的性质,这是必须亲手揣摩反复察看,直至通过放大和分析才能最终确定的。在不具备这些条件的时候,我们也可以通过类比和经验判断来识别。

首先,竹纸的生产源于南方大量竹子,主要在南方的特定时期比如明代开始大量流行。

其二,竹纸在明代以后的大量使用,是由于材料易得和比较廉价。

其三,竹纸的特性是比较薄,且容易氧化,历时稍长就容易发脆碎裂。

其四,由于以上特质,竹纸很少有使用在官文书中的。即使在明代以后也是如此。

我们曾经亲手鉴定了英国国家图书馆藏斯坦因从黑水城获取的四千多号共七千多件西夏文献的残片,基本上全部是麻纸和楮纸,以及少量绵纸,其形态有各种厚薄、白灰、染黄、细密粗疏等各种形态。应该说基本覆盖了黑水城各个遗址出工文献的全部类型,但是,其中并没有竹纸。作为与之同源的更大规模的柯玆洛夫搜集品,至今也尚未见有有关竹纸的著录。

从纸张的使用范围来说,对于官私文书没有

严格的限定,但是某些官文书一定是用比较好的纸张书写。比如宋代“宣麻”一词,就是草写诏书的代名词,是写在潢麻纸上的。在其下级机关的公文用纸上,也一定比民间用纸要求高些。比如作为亦集乃路的文书是很少可能用竹纸书写的。

即以“军政事务类”的文书F197:W33为例。此件著录为“竹纸,整,行草书,289×1047mm”。其内容为:

皇帝圣旨里亦集乃路总管府呈□□

一申甘肃行省府司除已牒呈

河西陇北道肃政廉访司照详

外合行具申伏乞

照详施行

开

一牒呈宪司府司除已备申

甘肃行省照详外合行牒呈状请

照详施行

开

右各行

至元五年五月吏赵彦明

提控案牍兼照磨承勘架阁倪文通

许顺和等告擅放军役

知事袁亦怜只

经历王

廿九日

类似的官文书还有许多编号,其中不乏如“皇帝圣旨里亦集乃路总管府呈”的抬头。但是,这样重要的官文书也是用竹纸书写吗?在中国书籍史上,宋元版本弥足珍贵。元代印书有一种非常有名的“公文纸”本,是以其采用优质昂贵的“公文纸”印刷而称誉书界。“公文纸”是一种细白厚实坚韧的优质细麻纸,是宫廷官府的指定用纸。公文用纸在元代已成定制。即使退而求其次,在元代后期或者北元时期,在处于北鄙内地的地方官府已经日薄西山,很难再有财力使用这种昂贵的纸张,而用其他等而下之的材料,但是,要用到出自南方的、刚刚开始广泛使用的而缺点明显的竹纸,似乎也是不近情理的。

综上所述,按照常理推断,西夏文献使用的主要是麻纸,和少量楮纸、皮纸、绵纸,绝少有使用竹纸的可能。相反,如果以竹纸为材料,我们不能定义为“西夏时期的竹纸”,而应当是“竹纸时期的西夏文(或者广义的西夏文化圈的)资料”,即元-北元-明代的材料。

二 西夏版本学研究之二——印刷术

中国书籍印刷,应当说是从唐五代时候开始。敦煌本唐咸通九年四川王阶为父母捐造金刚经是一个最为著名的实例,宋开宝年间刊刻的大藏经是运用雕版印刷大量刊刻丛书的里程碑。但是,流传至今,唐本已经屈指可数,北宋版本也不出十多种,南宋到元代刊本也被公私藏家深藏秘阁。但是,五代一宋元是我国书籍史的转型期,为数上百近千种的印刷实物以其缤纷异彩充实着我们对这一发展时期的认识。在宋元藏本大量佚失的情况下,忽然有西夏故址出土的大量刻本文献,尤其是具有的各类雕版、木活字、泥活字的多样形式,实在是弥足珍贵。

英国藏品中的木活字本

由于中国学者能够直接接触西夏文献的机会较少较晚,而通过外国发表的图版来研究,往往可以研究其文字内容,对于照片不能或者不善于表现的版本学方面的问题,则十分困难。中国学者对于北京图书馆馆藏的西夏文《华严经》活字印本已经有了清晰的研究成果,但是更大范围、更多对象的研究,显然是自1994年中国社会科学院民族研究所和上海古籍出版社联合组团访问俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所开始有了重大的突破。世界范围内收藏量最大的黑水城文献突然纷呈在中国学者的面前,不仅有匪夷所思的精彩内容,还有这个重要转折时期的活字本等等的实物。随着俄藏黑水城文献拍摄编辑的进程,史金波先生也发现了许多件活字本的材料,其中一些汉文活字本比如《历书》的材料,在汉文文献结束的第六册《叙录》中得到明确的阐述。关于西夏活字本研究的最具标志性的成果则是2000年1月由史金波和雅森,吾守尔的《中国活字印刷术的发明和早期传播》,对于到当时为止的几乎所有例证都进行了详细的分析,可惜对英、法的藏品没有全面的调查。史金波先生1994年从克恰诺夫处得到一些英国藏品的图版,撰写了《简介英国藏西夏文献》,对其内容进行十分精到的判断。但文章内容:

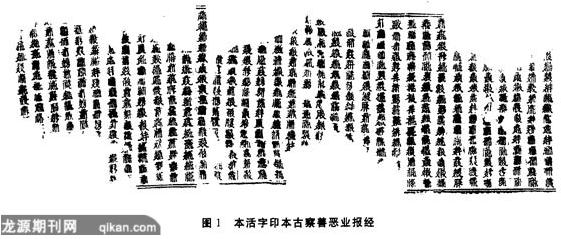

英藏西夏文文献木活字本例证

137(r924)占察善恶业报经

为英法所藏篇幅最宽大的木活字印本。高250,宽550mm,2纸,6开。纸质薄,版心高180mm,上下双线。纸幅最大一张宽370mm。36行,行16字。上下左右排列不齐,墨色参差。笔画交叉处冲过刀痕明显,和泥活字显然不同。

181b号,高250,宽235mm,2纸,活字本。

181hl号,高118,宽102mm,2开。已裱贴,4行,活字本,一、三列首字有木活字方底座痕迹,是非常典型的木活字本的标本。

英国藏品中的泥活字本

我们不仅发现大量活字印本,而且不少是极为稀见的泥活字印本。在中国古籍刊刻史上,活字印本最早见于北宋沈括《梦溪笔谈》,然而最早的实物,却是近年发现的拜寺口方塔(始建于1075年)出土的西夏文文献《吉祥遍至口和本续》9册。而泥活字印本却极其少见,如果不是亲见实物,是很难鉴别的。

我们可以看到很多雕版印刷品是整体版面的边角磨损而不是单个字体的磨损,而活字印本则通常是单个字体的边角磨损;而泥活字本的使用假设和木活字本的使用假设也是不一样的。各自的使用假设是由不同的幅面、印数、页数和许可条件来决定的。我们可以从单个字体的磨损情况来推定泥活字印本,但并不是说没有磨损的就一定不是泥活字印本,只是特征不很明显,需要更多的证据。如果泥活字有可能是模印制作的话,那么模印过程中边角的不丰满具足,也应当是先天的工艺缺陷。即使不是模印,在烧制到1000℃以上而逐步冷却的情况下,泥活字的细小边角也是首先容易氧化断裂磕碰缺失的。

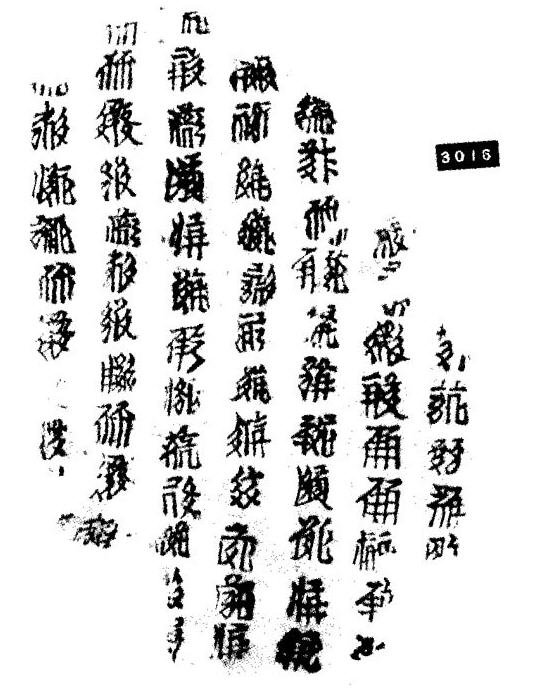

非常典型的是Or.12380-3016。粘页装。文字大小不一,排列扭曲参差。这是一般活字本的特点。但是作为泥活字本,则表现为大多数文字的四角都已经磨损,仅存中央部分的字核。四角磨损是泥活字和木活字的主要区别。

例证:Or.12380-3016(K.K.II.0244.qqq)

高165,宽113cm。l纸。残片。纸质薄,存7行,行13字,可能是蝴蝶或者经折装。行列排列不整齐,大多数字模已经倒成圆角,不仅是因为多次拆版使用,而且是因为泥制活字,才可能形成此种状况。边缘文字有塌陷,可知拼合以后已经长期使用。背面痕迹深浅不一,不足为证,因纸张之厚薄不匀,远超过活字压力之大小。字体笔画交叉处并无刀痕,颇似模印。

法藏西夏文文献的活宇本

我们在法国发现几十件木活字印本,特别是未曾公布的一件文献,显露出活字底座的方角印痕,以及字行间嵌条的印痕,无可置疑地勾勒了西夏活字印本的一般特点,通常是:宽度约为90毫米的经折装,较薄麻纸,纸色略灰暗;文本的行和列,都不能整齐排列;字的差异很大,大小粗细无规律地夹杂,而如果是整块木板雕刻就至少上下左右连续的文字不会有过分的差异。因为是单个活字的排列,也不可能有雕版印刷常有的断裂痕迹。背面墨痕深浅不一,虽然有纸张厚薄不允的

原因,但也反映了活字印本特有的单个木活字吸水量、缩胀形成的高低等各种差异。

三 西夏版本学研究之三——版本鉴别

法国国家图书馆藏西夏文活字本《大方广佛华严经卷第四十一》,因为获取渠道不同,被编为chinoisl0065号。关于此件的断代和真伪,国内外都有不少分歧意见。

此件高340,宽120mm。33开经摺装。雕版印本。白麻纸,纸质粗薄,宽帘格37-53mm,窄18mm。不时有窄帘格出现,此种情况在古纸中十分偶然。墨色中,有污渍,背面无字。纸幅700mm。版心高251mm。扉画高267.mm,广725mm。8纸,第五纸前粘贴处有汉文“五”等三字。扉画和正文用纸纸质相同。

卷首标题等文字汉译为:

大方广佛华严经契卷四十一第主

唐于阗三藏实叉难陀译

天奉显道耀武宣文神谋睿智制义去

邪惇睦懿恭皇帝贤翻

十定品二十七第之二

法国国家图书馆关于此卷的解题,用法文刊登在该馆馆刊上。为此文较难寻找和阅读,特请耿昇先生翻译,全文如下:

大方广佛华严经

木刻本(高25),每叶5版,每版6行,每行17字,卷首5版。

1册,经折装(34×12)。

西夏人是起源于唐古特人的民族,他们曾在中国西北建立过一个强大的王国(1032—1226年),其首都是今甘肃省的宁夏。本世纪初叶在黑城的考古发现,解释清楚了他们那浸透着佛教文化的文明之高雅。他们从宋帝国获得了一种1035年的三藏经(见第41号)刊本的副本,并于11世纪下半叶期间,把它译成了西夏文,同时也依靠了他们所掌握的藏文文本。

为了记录他们的语言,他们发明了一种复杂的文字,派生自汉文方块字,运用了印刷术,用吐蕃一尼婆罗风格的版画为其佛经作插图。成吉思汗于1227年摧毁了其帝国,并大肆屠杀其居民。然而,他们的文化又延存了某些时间。

成吉思汗的后裔忽必烈征服了中国,并创建了元王朝(1280—1368年),以世祖(1271—1294年)的年号行使其统治权,下令雕刻西夏文的三藏经。这项工作是在南宋(1127—1279年)的故都杭州的一座寺院中完成的。它可能是在管主八的主持下完成的。此人是一名西夏血统的人,任浙江僧伽的负责人。

近期出土的90册,是于1930年在甘肃宁夏发现的,其他则是于1933年在山西发现的。该版本已是多种出版物的内容,作为插图的卷首页,属于在黑城发现的西夏文雕版的图像传统,因此很接近《碛砂藏》(第42号)的风格。

本处出示的一册是由伯希和获得的,很可能出自宁夏。其卷首页是代表着向声闻者说法的佛陀,肯定是根据1302年左右在杭州完成的原版的明(1368—1644年)刻本。卷首页的版均取自各卷经文之首。因为这些版要比文中的版磨损得快,故当时必须重刻。

出处:伯希和,国家图书馆,1946年采购。

书目:ZBT,第277-278;伯希和,1953;戴密微,1953;格林斯坦,1971;KARMAY,1975。

此卷本来应无问题,但有传说,民国年间有人仿造了西夏文本《华严经卷第四十一》,致使法国国家图书馆对此也不敢认定。在2004年6月法国国家图书馆举办的“中国古代文献展”的二百多件展品中,也因为不能确定真伪而没有展出和收入展览图录。当时我们正在法国准备编纂《法藏敦煌西夏文文献》,应法方要求,对此进行了仔细的鉴别。

本卷为雕版印刷。正文和佛画分别粘贴。佛画体制以中央对称绘制。扉画描绘非常细密,符合西夏的风格和刻印水平;细小笔触留有笔绘痕迹。经正反面反复研究,肯定是雕版印刷品,也就排除了利用照相办法复制的可能。如为民国翻印,多已采用石印技术。由于石印采用的是油水排斥的原理,在油墨周边会有淡黄的水洇痕迹。此间印制不是油墨,而是水墨,且并无石印的技术痕迹。在背面由于纸张的厚薄不一,字迹也深浅不一,但明显不是平版印刷(石印)的效果。

法国叙录称:“其卷首页是代表着向声闻者说法的佛陀,肯定是根据1302年左右在杭州完成的原版的明(1368-1644)刻本。卷首页的板均取自各卷经文之首。因为这些版要比文中的版磨损得快,故当时必须重刻。”

叙录称此件为明刻本,固然有对全部灵武出土文献总体断代的依据。灵武出土西夏文献,今主要收藏在中国国家图书馆。其断代下限基本可以确定为明代。但是,这只是对纸张、印刷、装池等的判断,并非说明其版刻为明代。善本图书中前朝版刻、后朝刷印或者递修的例子是不胜枚举的。

从文种来判断,按照对西夏文识读的最大可能性来估计,明代能够识读西夏文字的西夏遗民应当还有不少,但是,似乎已经不再可能重新用西夏文刻印、或者翻刻一部西夏文的大藏经;从绘画特征来判断,翻刻本很难反映出西夏绘画的神韵,尤其是唯独只有西夏版画中具备的西夏妇女的面部特点,翻刻本只有两种倾向,一是更趋粗糙,偷工减料,而此件并非如此;一是按照后人的审美水平加以美化,而其中可能是罗皇后的脸部并不见得修饰得好看些。两种可能都找不到依据,唯一的可能是用原版再次刷印。

我们对此研究的结果是:扉画中女性人物和俄藏黑水城文献版画、俄藏黑水城绢本、纸本绘画中的面部特征完全相符,脸部曲线和通常的绘画有很大区别,不可能是明代人按照西夏人尤其是罗皇后的特定脸型去重新刻印一部佛经。

法方怀疑的另外依据是该书书牌的装饰形式属于明代。我们知道,用风格来评判固然有其引导意义,但是不能作为定性的依据;只有找到参照物,才能最终比定。至于叙录称图版因为各卷通用,刷印次数更多些,所以原有(西夏)板坏了以后,明代就重新雕刻了。我们说,既然刷印的频率不一样,那么雕版的数量也可以不一样,易损件在产品生产过程中就应当按照比例、概率来追加生产;否则,以后要找另一个画师和刻工来仿制一幅(即使同一刻工的前后作品也不可能完全相同),就不可能达到相同的效果。

最终,我们从格林斯坦德影印的九册西夏文献中,找到了俄藏黑水城文献中西夏文华严经的相同版画,在细节上都完全相同,证实此卷《华严经》为真本无疑,其版刻为西夏原版。目前此件已经收入在《法藏敦煌西夏文文献》中。

四 西夏版本学研究之四——版画

写本佛经插图,是敦煌藏经洞文献的一大特色。敦煌纸本绘画,具有三方面的作用。一是写卷的展示作用。最典型的是P.chin.3995《炽盛光佛》,具有后期水陆画的悬挂顶礼的作用;P.chin.2010《观世音经》,上图下文,随文图解观世音菩萨以三十二化身救度众生的故事,是中国最早的连环画形式之一。《降魔变(劳度差斗圣变)》则是讲唱文学的最早典范。正面绘画介绍“降魔”

的十几个回合的故事,面对观众演示;背面则书写变文台词,由演示者进行宣读讲唱。卷轴转过,解说相随,这种形式一直延续到民国时期的“拉洋片”。可见敦煌文献的插图已经呈现相当丰富的样式。

当佛经编纂和流通进入刻本时代,也就是宋一西夏时代以后,刻本中的卷首绘画就体现为版画的最早成果,具有划时代的意义。西夏版画除了在工艺上的创新以外,在形式和独立的表现语言方面也有突出的表现。

从唐咸通九年《金刚经》版画到宋元之间的版画,虽然不乏佳作,比如宋代的《梅花喜神谱》、《天竺灵签》、雷峰塔出土吴越王捐施《陀罗尼经》、四川出土《陀罗尼》等,但其中总是由于材料稀少而难以贯穿起各自的环节,而唐代版画的一些优秀传统则在西夏版画中得到了全面的继承。

西夏文献中的佛教版画,不仅数量较多,可以说是早期版画的最集中的体现;而且水平很高,具有多样的高级形态的样式。可以说是继轨大唐、开启宋元。其特点主要是增强了叙事性,壁画题材反映的佛经故事比如观世音救难故事、普贤行愿品的10个情节描述、西夏译经图的场面叙述等,都直接采用了各种生活场面;其次是具有很强的人物写实能力。描画对象从佛菩萨扩展到供养人和被接引者,就不再受佛像制作的限制,有了更多的自由;在谋篇布局和刀法运用上更加成熟,有时非常恰当地运用了阴刻和阳刻的对比。

如果说,敦煌壁画采用主尊为中心的中央对称形式,是由于壁画对于朝拜者是进入洞窟后一眼望见、同时展开的;那么,西夏版画更多的是随着经卷的打开逐步展示的,主尊就通常放在右侧的位置。虽然唐咸通九年的《金刚经》已经采用了主尊放在右侧的形式,但可惜唐代并没有留下同类的更多例证。西夏经卷扉画已经有意识地关照了经卷打开的时间过程,让主尊在开卷时较早出现,从而使得读经者先生敬畏,同时突出了主尊的庄严。

西夏版画有一些特殊的内容和形式体现了版画发展的时间进程,某些图案具有典型的朝代和地域特点,可以作为断代的依据。

五 西夏版本学研究之五——装帧

英藏西夏文文献的装帧形式

装帧形式的剧烈变化期,是在唐宋之间。从现存敦煌写本来说,已经具备了卷轴装、龙鳞装、梵夹装、经摺装、粘页装、蝴蝶装、线装的各种形式。但是,由于写本占据的绝对地位,从简帛形式导致的卷轴装、从贝叶形式导致的梵夹装,从卷轴装演变的经摺装,从卷轴装演变的龙鳞装,始终是主要的形式。由于印刷术的发明,雕版所用木板规格的限制,经摺装、蝴蝶装、粘页装和方册线装越来越占据主导地位。对于所有这些装帧形式,法国的戴仁先生和中国的方广铝先生都有完整细致的叙说。而各种装帧形式(除龙鳞装以外)在英国的藏品中都有了比较完整的体现,甚至还出现了一种至今没有命名的装帧形式。

英国藏品中拥有我们目前所知的许多装帧形式,其卷轴装大体变化为单叶的文书,或者部分经折装样式(卷轴装和经折装的亲缘关系是最接近的)英国藏品中拥有我们目前所知的许多装帧形式,其卷轴装大体变化为单叶的文书,或者部分经折装样式(卷轴装和经折装的亲缘关系是最接近的)。

有十分成熟的线装本,如or.12380-0044号左侧有穿线针孔,中有书口,写有书名,已非蝴蝶装的素口,表示已经从当时多见的蝴蝶装向线装方册转变。大量所谓“蝴蝶装”的文本,严格意义上应是“粘叶装”,特别是大量前后“头对头”纵向折页的样式,和现代印刷的折页相仿,应当引起注意。

一般认为,线装样式出现较晚。现存的大量所谓“方册装”、“穿线装”,都不是特定定义的“线装”。在英藏黑水城文献中,却找到了真正意义上的“线装书”。具备了“线装书”的一些技术要素。

例证:0044 KK.II.0283.aaa天盛改旧新定律令

高175,宽400mm,2纸。线装白麻纸,中,墨色中。印本。背面无字。

本号共3件,为同一厚纸中揭裱出的正、反文字面和中间空白夹层。

左侧有装订穿线针眼。为线装书完整一叶的上半部分,中有书口,写有书名,已非蝴蝶装之素口。是十分成熟的线装本。表示已经从当时多见的蝴蝶装向线装方册转变。

还有一种特殊的装订形式,尚未见诸著录。在已知的装帧形式中,大多是横向(径向)翻阅的,这符合汉字竖写、由右向左逐列书写和阅读的习惯;由于藏文是横向书写,逐行向下阅读,就继承了梵夹(贝叶)装横宽高窄的形式,梵夹装的经典不是横向(径向)翻身的,而是垂直的轴向翻身的。我们至今可以在寺庙中看到,僧人、道士在念颂的时候,一手奏乐,一手翻页,正反两面互相颠倒的文字,正好非常方便单手翻动。

但是,我们在英藏西夏文文献中发现的样式,是粘页装的尺幅和样式,却采用梵夹装的翻身形式。简单地说,就是正反两面合起来粘贴成一页,但是文字是互相颠倒的。这样就必须是上下翻身,而不是左右翻身;然而高度大于宽度的纸页肯定只适合左右翻身,不适合像梵夹装一样地上下翻身。就像我们现在通常读的书一样,看完一页之后是不可能把书颠倒过来看下面一页。到目前为止还没有现成的术语来指称这种特殊的装帧形式,就姑且称为“特殊形式”吧。这种特殊形式在英藏西夏文文献中屡屡出现。其典型的有OR12380-0227、0249、2213等。

西夏文献中有多样、异样的装帧形式出现,说明了两个问题:

1 在时间进程上,西夏正好处于卷轴本向方册本转折的时期,由此出现了多方向的尝试。

2 在空间范围上,西夏深受汉、藏、回鹘、辽、金、蒙古的影响,某种程度上也吸取了各民族书籍的装帧形式。

综上所述,西夏所经历的11到13世纪,正是我国书籍历史发生重大变化的时期。学术界所关注的竹纸使用、活字印刷、版本鉴别、版画特点、方册装起源等,都随着西夏文献的公布,得到了许多新的例证,使得许多疑而不决的问题有了定谳;同时又启发我们对新的问题的许多思考。文献学范畴的一些问题,反映了科技的进步、文教的昌隆,其意义是十分重大的。

(责任编辑 盛朝晖)

出自: 《敦煌研究 》 2008年1期

欢迎投稿:lianxiwo@fjdh.cn

2.佛教导航欢迎广大读者踊跃投稿,佛教导航将优先发布高质量的稿件,如果有必要,在不破坏关键事实和中心思想的前提下,佛教导航将会对原始稿件做适当润色和修饰,并主动联系作者确认修改稿后,才会正式发布。如果作者希望披露自己的联系方式和个人简单背景资料,佛教导航会尽量满足您的需求;

3.文章来源注明“佛教导航”的文章,为本站编辑组原创文章,其版权归佛教导航所有。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明来源“佛教导航”或作者“佛教导航”。